Bei der Formulierung „Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ wird das Beschäftigungsverhältnis unter Einhaltung der maßgeblichen Kündigungsfrist zu dem frühestmöglichen rechtlich zulässigen Termin beendet.

Wann genau das Arbeitsverhältnis endet, kann also auch von der Beschäftigungsdauer, der Art der Kündigung und den Regelungen im Arbeitsvertrag, einem anwendbaren Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarungen abhängen.

Der „nächstmögliche Zeitpunkt“ ist der frühestmögliche Termin, zu dem das Arbeitsverhältnis unter Berücksichtigung der geltenden Kündigungsfrist enden kann.

Wenn es sich um eine ordentliche Kündigung handelt und im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag eine Kündigungsfrist vereinbart ist, gilt diese als nächstmöglicher Termin. Ist nichts anderes vereinbart, gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen.

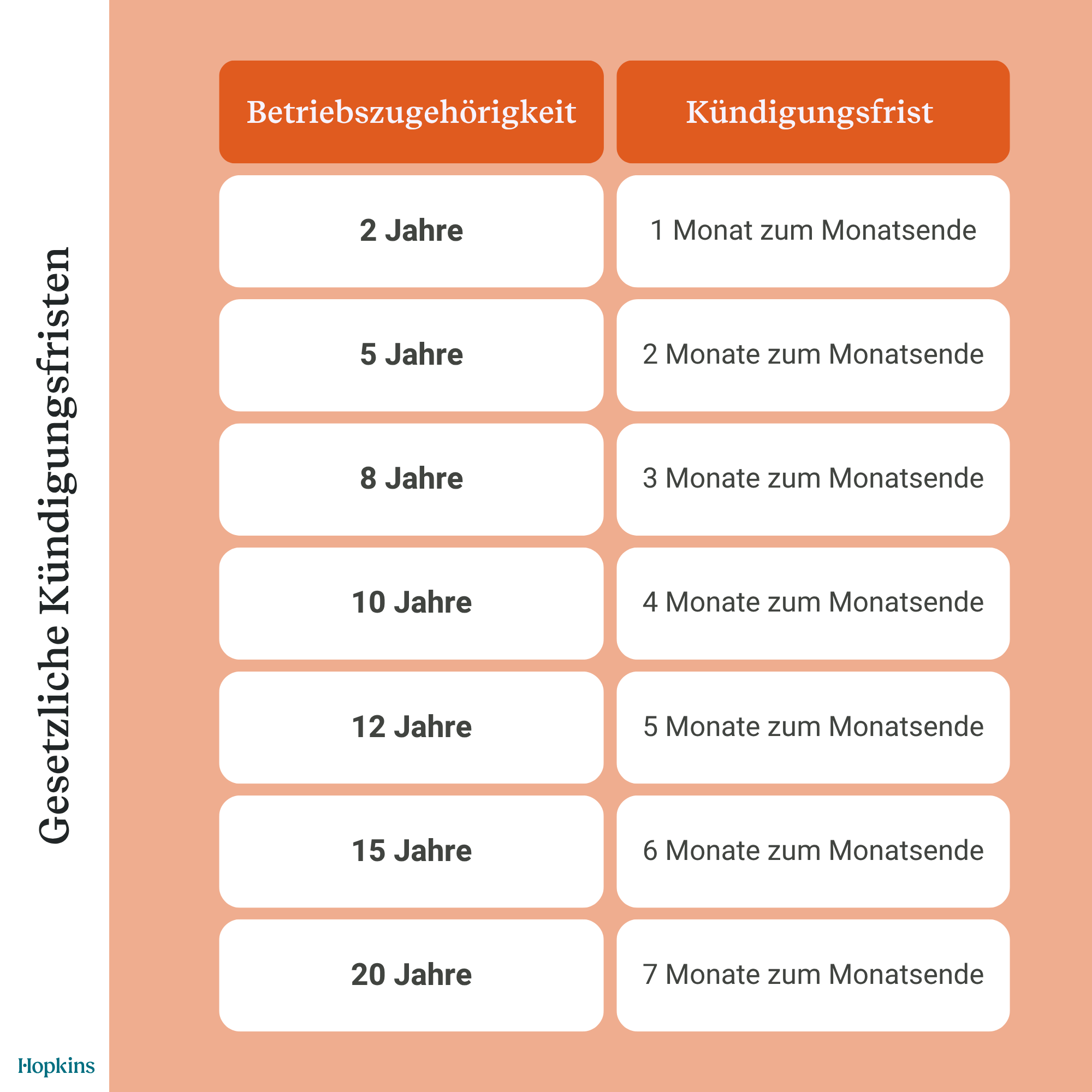

Die gesetzlichen Fristen betragen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Regel vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Mit zunehmender Betriebszugehörigkeit verlängern sich die Fristen für den Arbeitgeber.

Bei einer ordentlichen Kündigung innerhalb der ersten 6 Monate im Beschäftigungsverhältnis gilt eine verkürzte Frist von zwei Wochen zu jedem beliebigen Tag.

Bei einer fristlosen (außerordentlichen) Kündigung aus wichtigem Grund ist der nächstmögliche Zeitpunkt grundsätzlich der Tag des Zugangs des Kündigungsschreibens. Das Arbeitsverhältnis endet also sofort.

Wird die fristlose Kündigung hilfsweise mit einer ordentlichen Kündigung zum nächstmöglichen Termin verbunden, endet das Arbeitsverhältnis entweder sofort oder (falls die fristlose Kündigung unwirksam ist) zum nächstzulässigen Termin nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist.

Mithilfe dieser Formulierung wollen Arbeitgeber in der Regel sicherstellen, dass ein Arbeitsverhältnis zur Not unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist endet, wenn sich im Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung des wichtigen Grundes für den Ausspruch der fristlosen Kündigung herausstellt, dass diese nicht haltbar ist.

Grundsätzlich muss eine Kündigung so formuliert sein, dass der Empfänger erkennen kann, wann das Arbeitsverhältnis endet. Entscheidend ist die Nachvollziehbarkeit der Kündigungsfrist und des Endtermins, nicht die Nennung eines Datums im Schreiben selbst.

Das Bundesarbeitsgericht hat klargestellt, dass es nicht erforderlich ist, im Kündigungsschreiben ein konkretes Datum zu nennen (Az.: 6 AZR 805/11). Es genügt, wenn sich der maßgebliche Beendigungstermin anhand der im Schreiben genannten oder für den Arbeitnehmer leicht ermittelbaren Frist bestimmen lässt. Das gilt insbesondere dann, wenn die Kündigungsfrist im Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder Gesetz geregelt und für den Arbeitnehmer ohne umfangreiche Ermittlungen nachvollziehbar ist.